Доклад Королевской Канцелярии по поручению Его Королевского Величества для оценки эффективности правосудия в РФ. Объективность следствия и наличие правосудия может охарактеризовать такой показатель, как наличие оправдательных приговоров. В докладе приводятся сравнительные данные в разных странах, включая показатели дореволюционной России.

Вопрос о том, какая судебная система считается наиболее справедливой, сложен и зависит от множества факторов, включая правовую традицию, уровень коррупции, эффективность судов, доступ к правосудию, защиту прав человека и доверие граждан к системе.

Рейтинги судебной системы

Международный рейтинг, на который можно ориентироваться – World Justice Project Rule of Law Index [Индекс верховенства права проекта World Justice].

Этот рейтинг оценивает системы по таким критериям, как:

- ограничение полномочий власти;

- отсутствие коррупции;

- открытое правительство;

- основные права;

- гражданское и уголовное правосудие.

Наиболее справедливой судебной системой часто признаётся та, что:

- независима от политического давления;

- работает прозрачно [принцип транспарентности];

- эффективна и доступна для всех слоёв населения;

- уважает и защищает права человека.

На основании международных рейтингов и оценок экспертов можно выделить несколько стран, чьи судебные системы стабильно признаются наиболее справедливыми и эффективными.

1. Нидерланды

Рейтинг верховенства права (World Justice Project): одни из лидеров.

Независимая судебная система, высокая прозрачность, уважение к правам человека.

Международный суд ООН расположен в Гааге, что символически подчёркивает их приверженность к праву.

2. Дания

Очень высокий уровень доверия граждан к суду.

Минимальный уровень коррупции.

Быстрое и эффективное разрешение дел.

3. Финляндия

Суды независимы и беспристрастны.

Большое внимание к правам обвиняемых и защите уязвимых групп.

4. Швеция

Устойчивое верховенство права.

Сильная правовая культура и высокий уровень транспарентности.

5. Новая Зеландия

Судебная система считается одной из самых открытых и справедливых среди англосаксонских стран.

Эффективная защита прав меньшинств и коренного населения (маори).

6. Канада

Судебная система обеспечивает хорошую защиту гражданских прав.

Конституционные суды активно защищают права человека, включая свободу слова и равенство.

Таким образом, страны с наилучшей репутацией в этой сфере – это Дания, Нидерланды и Финляндия.

Актуальный рейтинг на 2025 год

Согласно информации ChatGPT [чат-бот, основанный на искусственном интеллекте (ИИ)] о проценте оправдательных приговоров в странах Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия и Канада, статистика по проценту оправдательных приговоров (acquittal rate) в большинстве стран либо недоступна, либо публикуется лишь выборочно, зачастую по отдельным категориям дел.

Канада

Статистика 2006–2007 годов показывает, что из всех дел в судах по уголовным делам около 4 % завершились оправдательным приговором, ещё 30 % — это отказы/приостановления, а 65 % — обвинительные приговоры Статистика Канады.

Общий коэффициент обвинений (conviction rate) оценивается в 62 % (2017–2018), но если исключать дела, завершённые соглашениями или признаниями вины, то реальный процент обвинений может составлять лишь около 50 % everything.explained.todayReddit+1.

Таким образом, в Канаде наблюдается приблизительно 4 % оправдательных приговоров (официально), но эффективная доля обвинений существенно ниже из‑за больших долей прекращённых дел и сделок.

Нидерланды, Финляндия, Швеция

Детальной и общей статистики об оправдательных приговорах (в % от числа постановленных приговоров) для этих стран в открытом доступе не найдено.

Частичная информация Европейской комиссии (PACE) предоставляет данные о том, как часто следуют решениям (о признании/не признании вины), но эти данные не являются прямым показателем оправдательных приговоров. Например, для Нидерландов цифры указывают 43 % обвинительного решения и 57 % оправдательного — но они относятся не к уголовным делам, а к структуре парламентских резолюций или жалоб assembly.coe.int.

Есть статистика по убийствам и их раскрываемости (clearance rate), но не по суду и приговорам:

- Финляндия: в среднем ~98 % убийств раскрыты;

- Нидерланды: около 77 % раскрываемость;

- Швеция: около 83 % PMC.

Таким образом, точное значение процента оправдательных приговоров для этих стран из публичных источников не установлено.

Новая Зеландия

Не получено статистики об уровне оправдательных приговоров. Известно, что за последние годы почти 900 человек получили оправдательные пересмотры (convictions overturned) в результате судебных ошибок, но это не укладывается в рамки уголовных приговоров как таковых Википедия+1. Таким образом, процент оправдательных приговоров остаётся неизвестным.

Дания

Публичная статистика по проценту оправдательных приговоров не найдена. По некоторым процедурам (PACE) доли оправдательного/обвинительного решений также недоступны.

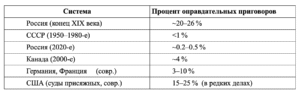

Процент оправдательных приговоров в дореволюционной России в конце XIX века

В дореволюционной России (в конце XIX века) процент оправдательных приговоров был существенно выше, чем в современной России — и даже выше, чем в большинстве современных стран.

Историческая справка. После судебной реформы Александра II 1864 года, в России была введена система судов присяжных (впервые — по западному образцу), что значительно повысило независимость суда и защиту права обвиняемого.

Данные по оправдательным приговорам:

- в судах присяжных в Российской империи (на конец XIX века) оправдательные приговоры выносились в среднем в 20–25 % дел;

- по некоторым источникам, в отдельных губерниях этот показатель доходил до 30 % и более. Это сопоставимо или выше, чем в самых правозащитных странах современности.

Примеры источников

Историк судебной системы Борис Чичерин и правовед А.Ф. Кони (известный присяжный и судья) отмечали высокую частоту оправдательных приговоров и активную роль присяжных в защите обвиняемых.

«Журнал Министерства юстиции» в 1880–1900-е годы регулярно публиковал статистику, где фиксировалась доля оправдательных решений — часто 20–26 %.

Почему так было?

Суд присяжных был подлинно независим и не подчинялся власти прокуроров или государства. Обвинительное давление было ниже, чем в советский и постсоветский периоды. Присяжные были часто настроены сочувственно к обвиняемым, особенно в делах политического и социального характера.

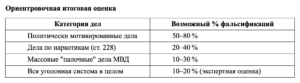

Процент сфальсифицированных уголовных дел в современной России

Вопрос о проценте фальсифицированных уголовных дел в России — крайне чувствительный и сложный, поскольку официальной статистики на эту тему не существует, а сами факты фальсификации, как правило, либо тщательно скрываются, либо легализуются через формальные процедуры.

Однако, основываясь на экспертных оценках, журналистских расследованиях, данных правозащитников и бывших сотрудников правоохранительных органов, можно выделить приблизительные оценки.

Что означает «фальсификация дела»? Фальсификация уголовного дела может включать:

- подброс доказательств (оружия, наркотиков);

- принуждение к признанию вины;

- фабрикацию показаний свидетелей;

- подтасовку или подделку протоколов и материалов следствия;

- возбуждение дел без достаточных оснований («палочная система»).

Оценки экспертов и правозащитников

1. Правозащитный центр «Мемориал» (до запрета) отмечал, что значительная доля дел по «экстремизму», «терроризму» и «шпионажу» содержит признаки фальсификации — оценки доходят до 50–70 % таких дел. Особенно это касается политически мотивированных процессов.

2. Экс-сотрудники МВД и следственного комитета (анонимно в интервью) сообщали, что оценки уровня фабрикаций в «палочных» делах (план по раскрываемости) варьируются от 10 до 40 %. Особенно это касается статей, легко фабрикуемых:

- 228 УК РФ (наркотики)

- 159 УК РФ (мошенничество)

- 318 УК РФ (сопротивление полиции)

3. Проект «ОВД-Инфо» говорит о систематической фабрикации доказательств в административных и уголовных делах против активистов, участников митингов и «неугодных граждан». Особенно часто фальсифицируются протоколы задержания и показания понятых.

4. Низкий процент оправдательных приговоров. В современной России оправдательных приговоров <0.5 % (иногда даже 0.2 %).

Это один из самых низких показателей в мире, что косвенно говорит о:

- тотальном обвинительном уклоне;

- фабрикации дел, в том числе в результате широкой трактовки на усмотрение следователей и прокуроров статей УК РФ, таких как статья об экстремизме (несовершенство законодательства);

- низком уровне образования и некомпетентности прокуроров и следователей, в результате чего материалы следствия принимаются без должного расследования и критической оценки.

Примеры типовых фальсификаций:

— Подброс наркотиков сотрудниками полиции.

— Признания, выбитые пытками (признаны ЕСПЧ по множеству российских дел).

— Подтасованные доказательства в политических делах (А. Навальный, «Мемориал», дела о митингах).

Таким образом, точных цифр о фальсификации уголовных дел в современной России нет, но правозащитники и бывшие силовики сходятся во мнении: значительная доля уголовных дел в РФ имеет признаки фальсификации — особенно в категориях, подверженных давлению статистики, коррупции и политическим интересам.

Ситуация, сложившаяся в правоохранительной и судебной системе России, указывает на наличие системной ошибки, лежащей в основе её функционирования.

Экспертная оценка юриста

Судебная система РФ характеризуется высокой степенью зависимости судей, что существенно ограничивает их способность принимать объективные и справедливые решения. Любое дело следствие не может сфальсифицировать на 100% и это заметно. Судья видит фальсификацию сразу, но принимает решение в угоду следствию, прокуратуры или «заказчика». В некоторых случаях судья не в состоянии вынести правосудное решение из-за угроз со стороны силовых структур, а также в силу структурных и системных проблем самого правосудия.

Есть данные о том, что для того чтобы стать судьёй в некоторых регионах России, необходимо заплатить взятку в размере от 5 до 15 миллионов рублей. Судьи, назначенные таким образом, стремятся «отбить» эти деньги, что превращает их из независимых арбитров в исполнителей воли других. В условиях такой системы невозможность справедливого судопроизводства становится очевидной.

Примером такой системы является недавняя инициатива вновь назначенного Председателя Верховного суда РФ, Игоря Краснова, который начал процесс национализации активов Виктора Момотова, главы совета судей и судьи Верховного суда РФ. Это событие подтверждает, что судебная система, в том числе её высшее руководство, погрязла в коррупции и зависима от вмешательств извне.

Силовики регулярно фальсифицируют уголовные дела против тех, кто мешает их криминальной деятельности, или по чьему-либо заказу. Эти фальсификации производят не только за деньги, но и по так называемому «телефонному праву», когда высшие должностные лица или влиятельные личности оказывают давление на следственные органы. В некоторых случаях дела фабрикуются для того, чтобы ограбить и отнять имущество у человека, при этом соблюдается все та же логика: беззаконие, скрытое под маской правосудия.

Кроме того, нельзя игнорировать существующие планы по раскрываемости преступлений, в рамках которых выбираются «подходящие» обвиняемые, зачастую те, кто не имеет возможности сопротивляться и бороться за свои права. Это приводит к созданию ситуации, когда люди, не совершавшие преступления, оказываются обвиняемыми, а узнают об этом только в зале суда. Такой подход не только подрывает доверие к правосудию, но и приводит к грубым нарушениям прав человека.

На данный момент доля оправдательных приговоров в России составляет всего 0,2-0,5%, и большинство из них — это результат договорённостей, когда обвиняемый может быть реальным преступником, но оправдан за определённую плату. В таких случаях все стороны процесса — следователи, прокуроры и судьи — оказываются удовлетворены результатом. Почему? Потому что за оправдательный приговор предусмотрены санкции для следственных органов и прокуроров, которые возбудили уголовное дело против невиновного человека. В результате этого оправдательные приговоры в России в принципе не могут быть законными и справедливыми.

Даже когда суды присяжных выносят оправдательные приговоры, это нередко оказывается частью той же коррупционной схемы. Присяжные, не обладая должной юридической компетенцией, часто оказываются под давлением со стороны силовых структур или криминальных элементов, что подрывает их способность принимать решения на основе справедливости.

Отсутствие оправдательных приговоров в России, начиная с советского периода, напрямую связано с политическим заказом на количество заключённых. Следственно-прокурорско-судебная система Советского Союза не служила правосудию, а использовалась для наполнения ГУЛАГа дешёвой рабочей силой, проведения социальных экспериментов, уничтожения наиболее активных и талантливых граждан, а также как инструмент давления на общество и препятствования реальному правосудию. В этом контексте органы власти устраняли всех, кто мешал их преступным действиям, будь то в политической, социальной или экономической сферах.

Современная российская система судов, следствия и прокуратуры является прямым наследием советской репрессивной машины, сохранившей все её черты. Это не система правосудия, а продолжение старой практики подавления и манипуляции, где главной целью остаётся не защита справедливости, а поддержание контроля и угнетение любого инакомыслия.