Роль лидеров в исторических событиях: анализ права вето, национально-освободительных движений и смутного времени в России.

Представьте себе механизм, способный остановить даже самое мощное государственное решение. Механизм, который на протяжении веков служил инструментом как защиты демократических принципов, так и парализации целых государственных систем. Речь идет об институте вето – феномене, чьи корни уходят в глубь веков, в Древний Рим, где консулы и народные трибуны уже знали цену власти «вето». Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по страницам истории, где встретимся с драматическими моментами борьбы за независимость народов, поймем, как революционные движения формировали современный мир, и раскроем секреты лидерства через призму одного из самых сложных периодов российской истории – Смутного времени.

Право вето

Право вето как общественный институт появилось в Древнем Риме. В Римской республике каждый из двух консулов мог заблокировать приведение в исполнение военного или гражданского решения другого консула. Также, каждый народный трибун имел право единолично отклонить закон, принятый Сенатом.

«Свободное вето» (лат. Liberum veto) — принцип парламентского устройства в Речи Посполитой, который позволял любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса в сейме и работу сейма вообще, выступив против. «Единогласие» было принято как обязательное в 1589 году, в 1666 году было расширено на воеводские сеймики.

Истоком этого принципа стала традиция единодушного принятия решений в сейме, где каждый шляхтич представлял свою область, был избран местным сеймиком и нёс перед ним ответственность за все решения сейма, а также федеративного характера самого польско-литовского государства. Решение, принятое большинством против желания меньшинства (даже если это был только один сеймик) считали нарушением принципа политического равенства. Кроме того, для обоснования указанного принципа ссылались на закон Nihil novi (так называемая Радомская конституция), который запрещал королям принимать новые законы без согласия шляхты.

Национально-освободительное движение

Национально-освободительное движение (Освободительное движение) — организация (временная форма существования государства), которая ведет борьбу за освобождение какого-либо этноса от иностранного господства.

Примерами национально-освободительных движений, возникших в XIX веке, были Молодая Италия, которая боролась за освобождение итальянских земель от господства Габсбургской монархии и объединение Италии, фении, боровшиеся за независимость Ирландии от Великобритании, Болгарский революционный центральный комитет, боровшийся за независимость Болгарии от Османской империи.

Много национально-освободительных движений возникло в XX веке, особенно в период крушения колониальной системы во второй половине XX века.

Фенианское братство было одним из заметных явлений ирландской политической жизни второй половины XIX в. Будучи продолжателями республиканской традиции, начало которой положил еще в конце XVIII столетия Теобальд Вольф Тон, фении пытались добиться полной независимости Ирландии, после чего, уже в независимом ирландском государстве, должны были последовать реформы. Братство просуществовало до 1922 г., когда его место на ирландском политическом ландшафте заняла Ирландская республиканская армия (ИРА) в различных «изданиях».

Fenians, от др.-ирл. fiann — название легендарной военной дружины древних ирландцев) — ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы 2-й пол. 19 — нач. 20 вв., члены «Ирландского революционного братства» (ИРБ; «The Irish Revolutionary Brotherhood»), основанного Дж. О’Махони и другими в 1858 в США в среде ирландских иммигрантов и одновременно в самой Ирландии. Организации ИРБ распространились в 60-70-х гг. в Ирландии, Великобритании (в Лондоне, Манчестере, Глазго и др.), Канаде, странах Южной Америки. Основной целью Фениев было установление независимой Ирландской республики путем тайно подготовленного вооруженного восстания.

В 1863 начали издавать в Дублине газету «The Irish People» («Ирландский народ»), но она была в 1865 запрещена английскими властями, а ряд лидеров Фениев, участвовавших в ее издании (О’Лири и др.), арестован. В 1858-85 Фении поддерживали ирландскую буржуазно-националистическую газету «Irishman» («Ирландец»). Организации Фениев были тайными. В них входили рабочие, ремесленники, мелкие фермеры и мелкобуржуазная интеллигенция.

Ряд членов ИРБ принимал участие в борьбе ирландских крестьян за землю и гражданские права (в т.ч. в 80-х гг. в рядах Земельной лиги), в выступлениях рабочих (некоторые члены ИРБ сочувствовали идеям I Интернационала), однако руководство ИРБ (Дж. Стефенс и др.) социальные требования трудящихся отодвигало на второй план или совсем игнорировало. Заговорщическая тактика и отказ от союза с английским общедемократическим движением помешали Фениям приобрести прочную основу в массах.

Восстания, поднятые в 1867 в различных частях Ирландии — в окрестностях Дублина, Корка и в г. Килмаллок (графство Лимерик), потерпели поражение. I Интернационал поддерживал Фениев, хотя и осуждал заговорщические тенденции в их деятельности; в 1867-69 участвовал в кампании за амнистию заключенных Фениев. В 70-80-х гг. Фении все более втягивались в террористическую деятельность (убийство в 1882 в Дублине членами организации «Непобедимые», близкой к Фениям, секретаря по делам Ирландии Ф. Кавендиша и его заместителя Берка и др.).

В американских (США) организациях Фениев к середине 60-х гг. возобладало течение (во главе с У. Робертсом), которое выступало за вооруженные нападения на Канаду с тем, чтобы вызвать войну Англии и США и тем самым создать благоприятную обстановку для борьбы в самой Ирландии. Однако неудачные попытки вторжения (в 1866, 1870, 1871) привели к быстрому падению значения американской организации Фениев.

В конце 19 — начале 20 вв. часть членов ИРБ перешла в другие организации, боровшиеся за независимость Ирландии (например, Шин фейн). Члены ИРБ (во главе с Т. Кларком) принимали участие в Ирландском восстании 1916.

Болгарский революционный центральный комитет (болг. Български революционен централен комитет, БРЦК) — революционная организация, возглавлявшая в 1870-е годы национально-освободительную борьбу болгарского народа против турецкого ига. Создан в 1869 в Бухаресте болгарскими эмигрантами, главными организаторами выступили Васил Левский (с 1872 — представитель БРЦК в Болгарии), Панайот Хитов и Любен Каравелов.

Программа комитета была опубликована в 1870 в Женеве, на страницах русского революционного журнала «Народное дело». По содержанию программа представляла собой компромисс между буржуазным радикальным и революционно-демократическим течениями, существовавшими внутри БРЦК. Провозглашалась цель освобождения Болгарии и других балканских стран от турецкого ига путем вооруженной борьбы, при этом вопрос о форме государственного устройства независимой Болгарии оставался открытым.

Устав БРЦК, принятый по предложению В. Левского, предусматривал создание в Болгарии разветвленной сети местных революционных комитетов. Такая сеть под руководством В. Левского была развернута и стала опорой Старозагорского восстания 1875, которое было жестоко подавлено турецкими властями.

После поражения восстания внутри БРЦК усилились разногласия, ряд видных деятелей (Х. Ботев, Д. Ценович и другие) покинули его ряды, и в 1876 комитет фактически прекратил свою деятельность. В 1876 в Джурджу (Румыния) был создан новый революционный комитет, подготовивший апрельское восстание 1876.

Смутное время: роль личности в истории России начала XVII века

Период конца XVI — начала XVII века вошел в историю России как Смутное время. Характерными явлениями этого периода стали народные волнения и бунты, нестабильность политической власти, связанная с самозванством, вмешательство иностранных государств в дела России и хозяйственный кризис.

Основными причинами Смуты стали династический кризис, борьба за власть между царями и боярами, а также тяжелое социально-экономическое положение в стране. Последний царь из династии Рюриковичей Федор I Иванович не оставил наследников. Его брат, царевич Дмитрий, умер в 1591 г. при странных обстоятельствах. Несмотря на то, что по официальной версии причиной смерти стал несчастный случай, некоторые подозревали, что Борис Годунов причастен к этому делу.

Более того, в начале XVII века начали распространяться слухи, что на самом деле царевич Дмитрий не умер, а смог скрыться и спастись. В народе жила идея, что скоро истинный царь Дмитрий вернется и наведет порядок в стране. Отношение к Борису Годунову, избранному в 1598 г. новым царем, было неоднозначным.

Падению его репутации способствовал и голод, который разразился в 1601-1603 гг. в России из-за неурожая, вызванного климатическими изменениями — затяжными дождями и сильными морозами. Царь предпринимал меры, чтобы решить эту проблему, но накормить всех голодных ему не удавалось. По указу Годунова жителям Москвы выдавали деньги. Царь также распорядился открыть государственные амбары и раздать хлеб людям. Шло активное государственное строительство, чтобы поддержать часть нуждающихся, но и этого было недостаточно. Помощи на всех не хватало, из-за чего происходили голодные бунты.

В этот сложный период особую роль сыграла личность Кузьмы Минина — нижегородского купца, ставшего одним из ключевых деятелей Смутного времени. Впервые на исторической арене Минин появляется осенью 1611 года со знаменитым воззванием к новгородцам с призывом помочь государству, став одним из инициаторов создания Второго ополчения (первое народное ополчение к тому времени распалось, хотя часть его продолжала стоять под Москвой).

Так в Нижнем Новгороде началось Второе народное ополчение. Минин предложил выбрать в качестве руководителя Д. Пожарского. В свою очередь, Пожарский потребовал передать в руки Минина всю финансовую и бытовую часть будущей армии. Минин решительно подошел к делу: каждый человек должен был предоставить на нужды ополчения треть всего имущества (в редких случаях — пятую часть), при этом некоторые люди жертвовали еще больше. Отсрочка и промедление не допускались, у тех, кто отказывался вносить деньги отбиралось имущество, а сами они продавались в холопы. В дальнейшем подобный жесткий сбор денег осуществлялся и в других городах на пути ополчения.

При формировании ополчения началом его послужили располагавшиеся в Арзамасе смоленские стрельцы, ушедшие из Смоленска после его падения в 1611 году. В дальнейшем, при наборе войск основной упор Минин старался делать на профессиональных военных из числа дворян и боярских детей. В целом Минин продемонстрировал блестящие управленческие и финансовые способности как организатор.

В 1611-1612 годах по инициативе Пожарского и Минина сформировывается временное правительство — «Совет всея земли», состоявший из выборных представителей уездных городов, располагавшийся в Ярославле. «Совет» располагал собственными приказами и даже чеканил собственные деньги. От имени «Совета» в другие города отправляли грамоты с просьбой о помощи и содействии, примечательно, что подпись Пожарского там стояла лишь десятой, а Минина — пятнадцатой. В этом новом временном правительстве Минин получил титул «Выборного человека всей земли Русской».

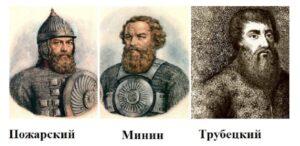

Кульминацией деятельности Минина и Пожарского стала Московская битва и освобождение столицы. В июле 1612 года Второе ополчение направилось к Москве, которую достигло к августу. Ситуация была тяжелой — Минину и Пожарскому противостояла польская армия гетмана Ходкевича, считавшегося одним из лучших полководцев того времени, в Москве находился польский гарнизон, грозящий зайти в тыл. Наконец, находившиеся здесь казаки князя Трубецкого (остатки бывшего Первого ополчения) были крайне ненадежными союзниками.

Московская битва продолжалась с 22 по 25 августа с перерывами. Как и опасался Пожарский, московский гарнизон пришел на помощь полякам, в то время как казаки Трубецкого то помогали ополченцам, то покидали битву. Здесь решающую роль вновь сыграл Минин.

В самом конце битвы, ночью 24 августа, видя, что измотанные боями поляки не ждут удара, он попросил у Пожарского людей и во главе трех дворянских сотен и эскадрона польских шляхтичей-перебежчиков ротмистра Хмелевского пошел в атаку. Внезапный удар Минина смешал вражеские порядки, после чего Пожарский повел в бой свою пехоту, чем и закрепил успех, обратив армию Ходкевича в бегство.

После бегства Ходкевича полякам в Москве было предложено сдаться, но те посоветовали Пожарскому распустить своих людей, чтобы «холоп возделывал землю, попы знали церковь, Кузьмы занимались торговлей». Однако к октябрю ополчению удалось взять Китай-город, после чего оставшиеся в Кремле поляки, из-за голода дошедшие до людоедства, капитулировали.

С осени 1612 года вплоть до выборов нового царя в 1613 году триумвират из Пожарского, Минина и примкнувшего к ним Трубецкого продолжает возглавлять земское правительство и народное ополчение. С приходом к власти Михаила Романова Минин получил чин думного дворянина. С тех пор он все время проживал в Москве и выполнял царские повеления.

Заслуги народных героев Минина и Пожарского были увековечены в памятнике И. Мартоса на Красной площади.

Заключение

Проведенный историко-правовой анализ позволяет сделать вывод о том, что изученные явления – институт вето, национально-освободительные движения и роль лидеров в сложные исторические периоды – являются фундаментальными элементами развития правовой системы общества. Они демонстрируют, как правовые механизмы могут служить инструментом как стабильности, так и преобразований. Особенно показательным является то, как исторический опыт формирования этих институтов продолжает влиять на современные правовые системы и политические процессы. Изучение данных аспектов позволяет глубже понять природу власти, права и общественных отношений, а также механизмы обеспечения баланса интересов различных социальных групп. Данный анализ подтверждает необходимость учета исторического опыта при формировании современной правовой политики и создании эффективных механизмов управления обществом.

Библиография

- Cyberleninka.ru. (n.d.). Аграрный вопрос в идеологии Ирландского республиканского братства (фениев). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/agrarnyy-vopros-v-ideologii-irlandskogo-respublikanskogo-bratstva-feniev/viewer

- Interpretive.ru. (n.d.). Фении. Retrieved from https://interpretive.ru/termin/fenii.html

- Foxtord.ru. (n.d.). Смутное время: причины, начало. Retrieved from https://foxford.ru/wiki/istoriya/smutnoe-vremya-prichini-nachalo

- Rusistori.ru. (n.d.). Деятельность Кузьмы Минина. Retrieved from https://rusistori.ru/russkoe-tsarstvo/deyatelnost-kuzmy-minina